|

“文化礼堂,精神家园”,作为全国乡村振兴的标杆省份,浙江省率先启动了文化礼堂建设,打造村民精神家园,让人们在“身有所栖”的同时“心有所寄”。

7月14日至7月31日,浙江师范大学马克思主义学院“浙礼寻乡”实践队分赴杭州、宁波、金华、丽水、衢州五市开展文化礼堂调研活动。队员们深入含香村、下骆宅村、百丈村、三角村等25个村落,通过查阅资料、实地访谈、问卷调研等形式了解当地文化礼堂的建设成效,挖掘发展潜力,为新建文化礼堂提供参考坐标,勇担青春使命,助力乡村振兴。

实践队成员奔走在各村落的文化礼堂间,同百位文化礼堂管理员及当地村民进行深度访谈,对文化助力乡村振兴的力量有了更深刻的理解。“在探访本村文化礼堂的过程中,我不仅看到了村委会对文化礼堂的用心建设,更感受到了村民们对建设文化礼堂的认同和支持。老百姓真正享受到了文化礼堂建设的发展成果,平时生活变得更加充实多彩。”参与了奉化王溆浦村文化礼堂“假日学校”活动后,队员庞舒而、王楚怡如是说。

在金华下骆宅村,跟随年逾八十的管理员骆立骏参观剪纸墙、翻阅活动记录册后,队员陈晓泽感叹到:“我们可以感受到文化礼堂不仅仅是一种文化符号,而是逐渐渗透在村民的日常生活中不可或缺的元素——老年人喜欢到戏曲室一起唱唱戏,小朋友也热衷于结伴到农家书屋借阅图书,骆先生主持的大大小小的活动从不缺观众。小学生的开蒙礼、青年的成人礼、老年人的敬老节……通过举办这些活动,下骆宅村极具仪式感地将优秀传统文化传承了下去。文化礼堂潜移默化地提升着乡村的凝聚力、农村的认同感和村民的幸福感。”

欣赏着杭州三角村村民们的越剧表演,被浓郁的艺术氛围所感染的李佳怡不由得沉浸其中:“各具特色的文化活动和不断完善的文化基础设施让我感受到了乡村文化振兴源源不断的动力。各式各样的活动充分传承了所拥有的优秀传统文化,弘扬了主流价值,丰富了村民的文娱生活,使农村文化礼堂成为人们精神寄托的一个场所。文化礼堂不愧为村庄凝心聚力的‘心家园’。”

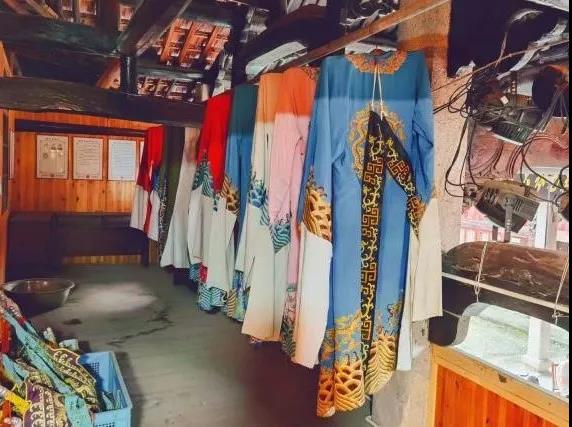

文化礼堂的建设与村落的文化底蕴、文化特色息息相关。“灯戏”是丽水三都村自乾隆年间就开始流传的戏曲,现已列为非物质文化遗产。三都村结合“灯戏”特色,在文化礼堂中特别设置了非遗陈列室和戏台。灯光照亮戏台,恍惚间队员们仿佛看见了一个个身着戏服的鲜活的身影,听见了台下热烈的喝彩声。杭州鸭兰村的文化礼堂建设于中共鸭兰村党支部旧址附近,文化广场上耸立的石碑上篆刻着入党誓词。炽热的阳光下,胸前戴着党徽的党员们对着国旗庄严宣誓;柔和的月光里,老老少少带着小板凳坐在文化礼堂前观看红色电影。“此心安处是吾乡”,带着家常味、泥土气的文化礼堂守着乡土,传承了乡风,也留住了乡愁。

文化礼堂的建设更是乡村寻找发展突破口,实现乡村振兴不竭的动力。衢州开化的姚家村特有的“姚家发布”,为村民们接受文化熏陶、了解村情概况搭建了平台。如何盘活这个文化汇集之地,实现“浙礼荟萃”,是姚家村文化礼堂下一步的探求方向;金华含香村致力于打造乡村明星,发展草根文化,以高星级文化礼堂的资源优势辐射带动周围各村落的文化发展,助推乡镇共同振兴。

实践队以文化礼堂建设发展为出发点,在与各村文化礼堂管理员交谈的过程中了解村落的文化环境,感受村落的精神风貌;以问卷为载体,在与村民的对话中了解村落发展变化,感受文化礼堂的实际效应。为拓展调研深度,实践队员走访了相邻村子发展较薄弱的文化礼堂作为对照,在点(典型案例)面(跨区域大样本)结合的基础上考察乡村文化礼堂建设。后续环节中,成员们将以此为依据,撰写调研报告,发布推文,着力探究推进文化礼堂建设与文化振兴的机制设计与发展路径,为建设、发展文化礼堂提供参考坐标。

浙礼寻乡,文礼兴村。“浙礼寻乡”实践队以此次暑期实践活动为契机,扎根基层,主动作为,以“青春之我”书写文化发展篇章,以“奋斗之我”助推乡村振兴建设,以乡村振兴战略为导向,为提升乡村社会文明水平、全面推进乡村振兴提供助力。

来源:浙江师范大学马克思主义学院“浙礼寻乡”暑期社会实践队 编辑:石卓姝 |

| “我在窗口在青春” ㉑ | 浙师马院青年走进乡村文化礼堂,以青春之我助推乡村建设 |

| 发布时间: 2021-08-27 | 浏览次数: 424 |